- TOP

- お知らせ/新着情報

運営コラム一覧

「猫背や反り腰を直したいけど、整骨院の姿勢矯正って本当に効果があるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

姿勢の崩れは肩こりや腰痛などの不調だけでなく、見た目の印象にも大きく影響します。

この記事では、整骨院で行われる姿勢矯正の内容や効果、改善にかかる期間や料金の目安、整体との違い、自宅でできるセルフケアまでわかりやすく解説します。

整骨院で行われる姿勢矯正の内容は?

整骨院で受けられる姿勢矯正は、骨や筋肉にアプローチしながら、日常生活でも良い姿勢を保てるようにサポートしていくのが特徴です。主な内容は次のとおりです。

- 骨盤や背骨の矯正

- 筋肉バランスを整えるストレッチや手技

- EMSなどの機器を使ったトレーニング

- 座り方や歩き方など日常生活のアドバイス

このように、整骨院では施術とあわせて生活習慣の改善までサポートしてくれます。単に「歪みを直す」だけでなく、正しい姿勢を維持できる体づくりを目指す点が大きな特徴です。

整骨院で行う姿勢矯正の効果が出るまでの期間

姿勢の改善にはある程度の時間がかかります。症状の度合いや生活習慣によって個人差はありますが、一般的な目安は次のとおりです。

- 軽度の猫背や巻き肩:1〜3ヶ月

- 中程度の歪み(長年の猫背・骨盤のゆがみ):3〜6ヶ月

- 重度の反り腰や側弯症など:半年〜1年以上

このように、軽い症状なら短期間でも変化を感じやすいですが、長年の悪い姿勢や重度の歪みは半年以上の継続が必要です。改善のスピードを早めるには、施術だけでなく日常生活での姿勢意識も大切になります。

関連記事:接骨院・整骨院に通う頻度はどのくらい? / 整骨院のやめ時はいつ?通うのを辞めるタイミングや目安

整骨院での姿勢矯正の料金相場

姿勢矯正は自由診療になるため、整骨院ごとに料金が異なります。一般的な目安をまとめると次のとおりです。

- 1回あたりの施術料:3,000〜8,000円程度

- 初診料・初回料金:2,000〜3,000円程度

- 回数券やセットプラン:まとめて購入すると割引になる場合あり

このように、姿勢矯正は1回ごとの負担額が大きいと感じるかもしれませんが、継続的に通院することで効果を定着させやすくなります。特に回数券を利用する場合は、メリットとあわせてトラブル防止のルールも理解しておくことが大切です。

参考:【接骨院・整骨院】回数券でトラブル?クーリングオフ・返金対応はしてもらえる?

整骨院の姿勢矯正は意味ない?よくある誤解と注意点

「姿勢矯正は本当に効果があるの?」と疑問に思う方も多いです。ここでは、よくある誤解と注意点を整理します。

- 1回で劇的に変わるわけではない

- 継続して通院しないと効果が定着しにくい

- 日常生活での姿勢意識やセルフケアが欠かせない

- 国家資格を持つ施術者がいる整骨院を選ぶと安心

このように、姿勢矯正は「意味がない」のではなく、正しい通い方やセルフケアを組み合わせてこそ効果が出るものです。整骨院を選ぶときは、実績や施術方針を確認して安心できるところを選ぶのが大切です。

姿勢矯正以外で自宅でできるセルフケア・習慣改善

整骨院での施術とあわせて、自宅でのセルフケアを取り入れると、姿勢改善の効果を持続させやすくなります。代表的な方法は次のとおりです。

- 胸を開くストレッチ(猫背の改善に効果的)

- 骨盤まわりを整えるストレッチ

- 骨盤を立てて座る正しい座り方を意識する

- 歩くときに背筋を伸ばし、足裏全体で地面を踏む

これらを日常に取り入れることで、整骨院で整えた姿勢を維持しやすくなります。特に「座り方」と「歩き方」の意識はすぐに実践できるため、日々の習慣として身につけるのがおすすめです。

整骨院での姿勢矯正が向いている人

姿勢矯正は誰にでもおすすめできる施術ですが、特に次のような人には効果を実感しやすいです。

- デスクワークやスマホ時間が長く、猫背や肩こりが気になる人

- 長年の腰痛や体のゆがみを改善したい人

- 若々しい印象を保ちたい人

- 集中力を高めて仕事や勉強のパフォーマンスを上げたい人

このような悩みがある人にとって、整骨院の姿勢矯正は「体を整えること」と「生活の質を高めること」を同時に叶える手段になります。日常生活での負担を減らしながら、健康的で自信の持てる姿勢を手に入れられるでしょう。

整骨院の姿勢矯正はどんな施術?

整骨院の姿勢矯正は、骨盤や背骨のゆがみを整えて、体を正しい姿勢に近づける施術のことです。

猫背や反り腰といった姿勢のくずれは、見た目が気になるだけでなく、肩こりや腰痛、頭痛の原因にもなります。

整骨院では、こうした不調を改善しながら「自然と良い姿勢を保てる体」に整えていくのです。

整体やジムとの違いは?

整体やジムでも姿勢改善はできますが、整骨院では国家資格を持つ柔道整復師が施術を行います。

そのため専門的な知識にもとづいたアプローチができ、安全性の面でも安心です。

詳しくは、整骨院と整体院の違いは?初心者にもわかりやすく違いを整理をご覧ください。

姿勢矯正で保険は使える?

注意したいのは、姿勢矯正は保険が使えない自由診療になることです。 骨折や捻挫などのケガと違い、姿勢の改善は「治療」ではなく「調整」とされるためです。

保険の仕組みについては、「整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと」でも解説しています。

姿勢矯正を整骨院で受けるメリット

整骨院で姿勢矯正を受けると、体の不調改善だけでなく、生活の質や見た目にも良い変化があります。代表的なメリットをまとめると次のとおりです。

- 肩こりや腰痛がやわらぐ

- 血流が良くなり疲れにくくなる

- 背筋が伸びて若々しい印象になる

- 呼吸がしやすくなり集中力が高まる

姿勢矯正は「健康面」と「見た目・印象」の両方に効果が期待できる幅広い世代に人気の施術です。

関連記事:整骨院に患者さんが来ない?よくある原因と増やすコツ

整骨院の開業相談はジョイパルにお任せ!

姿勢矯正は整骨院の人気メニューのひとつであり、患者さんの満足度を高める大きなポイントになります。

これから整骨院を開業しようと考えている方にとっても、施術メニューの組み立てや差別化戦略の参考になるでしょう。

- 姿勢矯正は肩こり・腰痛など幅広いニーズに応えられる

- 若々しい印象や集中力アップなど「健康+見た目」に効果がある

- 継続通院が見込めるため、安定した経営につながりやすい

- 回数券やセルフケア指導など、収益アップや顧客満足度向上に活かせる

ジョイパルでは、整骨院の開業支援や経営のサポートを行っています。

制度の手続きや内装、集客の工夫など、初めての開業で不安な点も一緒に解決できます。

「整骨院を開業して成功したい」と考えている方は、ぜひジョイパルにご相談ください。

整骨院の集客といえば、今はホームページやSNSが中心と思われがちです。しかし、地域に根ざした整骨院では「チラシ」もいまだに有効な集客手段のひとつです。特に中高年層の方はインターネットより紙媒体から情報を得ることが多く、チラシが来院のきっかけになるケースも少なくありません。ただし、効果的に活用するためには作成のコツや広告規制のルールをしっかり押さえておくことが大切です。

この記事では、整骨院のチラシを使った集客のメリット、作成の流れ、配布方法、そして注意すべき広告規制についてわかりやすく解説します。

整骨院チラシに関わる広告規制と注意点

整骨院のチラシを作るときは、ただ集客効果を意識するだけでなく「広告規制」にも注意する必要があります。法律に違反した表現を使ってしまうと、指導や罰則を受ける可能性もあります。

- 柔道整復師法や広告ガイドラインの基本

- NG表現の具体例

- 整体院・鍼灸院との違い

これらを理解しておくことで、安全にチラシを活用できます。それぞれ詳しく解説していきます。

柔道整復師法や広告ガイドラインの基本

整骨院の広告は「柔道整復師法」に基づいて制限があります。掲載できる内容は、院名・住所・電話番号・施術日や施術時間など、基本的な情報に限られます。

患者さんを誤解させるような表現や、過度に期待させるような宣伝はNGです。広告ガイドラインを確認し、ルールを守って作成することが大切です。

関連記事:接骨院・整骨院の広告規制・広告ガイドライン【2025年最新】

NG表現の具体例

チラシで特に注意したいのは以下のような表現です。

- 「必ず治る」「すぐに治る」など効果を断定する言葉

- ビフォーアフター写真や患者さんの体験談

- 医師を連想させるような表現(例:ドクター、専門医)

- 他院と比較して優れていると示す表現

これらは違反にあたる可能性があるため、使わないようにしましょう。

下記も参考にしてください。

厚生労働省(あはき・柔整広告ガイドラインの概要、「整骨院」に係るガイドライン上の取扱いについて)

整体院・鍼灸院との違い

整骨院と整体院・鍼灸院では、広告規制の厳しさや制度上の扱いに違いがあります。

整骨院は、国家資格である柔道整復師が運営します。外傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)では健康保険が使える場合があります。法律上は医療機関ではありませんが、医療制度と関わるため広告規制は厳しく、「柔道整復師法」に基づき掲載できる情報は院名・住所・施術時間など基本的な内容に限られます。

整体院は、民間資格や無資格でも開業でき、すべて自由診療です。医療機関ではなく、柔道整復師法の広告規制は受けません。ただし「治る」「効く」といった断定的な表現は景品表示法や薬機法の観点から問題になるため注意が必要です。整骨院と整体との違いは別記事が参考になります。

鍼灸院は、国家資格であるはり師・きゅう師が運営します。神経痛・腰痛など一部の症状では、医師の同意があれば健康保険を使える場合があります。医療機関ではありませんが、「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師法)」に基づく広告規制を受け、資格・住所・施術時間など基本的な情報しか掲載できません。

まとめると、整骨院と鍼灸院は国家資格が必要で広告規制も厳しいのに対し、整体院は自由度が高いものの「医療的な誤解を与える表現」は避けなければならない、という点が大きな違いです。

整骨院のチラシに使える無料テンプレートやツールを活用する

チラシを一からデザインするのは大変ですが、最近はオンラインで簡単に作れるツールやテンプレートが豊富にあります。これらを活用することで、プロ並みの仕上がりを短時間で作成できます。

-

Canva(キャンバ)

-

ラクスル

それぞれの特徴を紹介します。

Canva

Canvaは、無料で使えるオンラインデザインツールです。

豊富なチラシテンプレートがあり、文字や写真を差し替えるだけで整ったデザインが完成します。

ブラウザやアプリから利用でき、デザインの経験がなくても直感的に操作できるのが大きな魅力です。

「整骨院向けのテンプレート」や「医療・健康系のデザイン」も用意されているため、雰囲気に合ったチラシを簡単に作れます。

ラスクル

ラクスルは、ネット印刷サービスを提供する会社です。

チラシのデザインから印刷、さらに新聞折込やポスティングなどの配布まで、一括で依頼できるのが強みです。

印刷料金が比較的安価で、必要な枚数だけ注文できるため、初めてチラシを試す整骨院にも向いています。

デザインもテンプレートから選べるので、ゼロから作る必要がなく、効率よく準備を進められます。

まずはテンプレートをベースにして、整骨院の情報や写真を差し替えるだけでも十分効果的なチラシになります。Canvaでデザインを作り、ラクスルで印刷・配布まで行う、といった使い分けもおすすめです。

整骨院のチラシを作成する前に準備すべきこと

チラシを作る前に、しっかり準備をしておくことが大切です。準備をしておくことで、内容がぼやけず、狙った相手にしっかり届くチラシになります。

- 整骨院の強みを分析する

- 競合との差別化を意識する

- ターゲット層を明確にする

これらのポイントを押さえることで、効果的なチラシが作れるようになります。それぞれ詳しく解説していきます。

整骨院の強みを分析する

まずは、自分の整骨院の強みをはっきりさせましょう。

「得意な施術」「地域の中で差別化できる点」「通いやすさ」などを整理することで、チラシに載せるべき内容が見えてきます。

たとえば、スポーツ外傷に強い、平日夜遅くまで営業している、駅から近いなど、患者さんにとって選ぶ理由になる情報を盛り込むと効果的です。

競合との差別化を意識する

近隣には必ず他の整骨院や整体院があります。

その中で自院を選んでもらうためには「他とどう違うのか」をチラシで伝えることが重要です。しかし、「地域で一番」「他院より優れている」といった比較広告は、優良誤認を招くため禁止です。

料金の安さだけでなく、施術内容や雰囲気、スタッフの対応など、強調できるポイントを探してみましょう。

ターゲット層を明確にする

チラシは誰に届けたいかをはっきりさせることで効果が変わります。

腰痛に悩む高齢者なのか、スポーツでケガをする学生なのか、あるいは仕事帰りのサラリーマンなのか。

ターゲットを絞れば、使う言葉や写真、デザインも変わってきます。相手を意識したチラシづくりが反響につながります。

このように、チラシを作る前の準備は「強みの整理」「競合との差別化」「ターゲット設定」が大切です。

整骨院チラシのデザインと作り方

チラシは内容だけでなく、デザインや見せ方も大切です。読みやすく、わかりやすく、そして「行ってみようかな」と思わせる工夫を盛り込みましょう。

- 悩みに寄り添うキャッチコピーを入れる

- 写真やイラストを効果的に使う

- 院の雰囲気やアクセスを伝える

これらを意識することで、見た人の印象に残るチラシが作れます。それぞれ詳しく解説していきます。

悩みに寄り添うキャッチコピーを入れる

チラシを見た人に「自分のことだ」と思ってもらうには、キャッチコピーが重要です。

「肩こりでつらい方へ」「スポーツでのケガ、早く回復したい方に」など、具体的な悩みを示すと読んでもらいやすくなります。

一言で相手の心に響くメッセージを意識しましょう。

写真やイラストを効果的に使う

文字だけのチラシは読みづらくなりがちです。

院内の写真やスタッフの笑顔を載せると安心感を与えられます。

また、施術イメージやアクセス地図を入れると、初めての人でも来院をイメージしやすくなります。

院の雰囲気やアクセスを伝える

「どんな場所で、どんな人が対応してくれるのか」が伝わると、来院へのハードルが下がります。

待合室や施術室の写真、最寄駅からの道順や駐車場の有無なども、来院を後押しする大切な情報です。

デザインや見せ方を工夫することで、チラシの効果は大きく変わります。それぞれの要素をバランスよく取り入れて、安心感と信頼感を与えるチラシを作りましょう。

整骨院チラシの配布方法と活用術

チラシは作っただけでは効果が出ません。どう配るかによって反響率は大きく変わります。自院に合った方法を選び、継続して活用することが大切です。

- 新聞折込

- ポスティング

- 院内・院前での配布

- 近隣店舗に置かせてもらう

それぞれの特徴を押さえて、自院に合った方法を取り入れましょう。

新聞折込

新聞折込は、一度に多くの世帯に届けられる方法です。

特に中高年層は新聞を読む人が多いため、ターゲットに届きやすいのが特徴です。

配布地域を細かく選べるので、「駅周辺だけ」「半径〇km以内だけ」といった絞り込みも可能です。

ポスティング

スタッフや専門の業者が、直接ポストに投函する方法です。

新聞をとっていない家庭にも届くため、幅広い層にアプローチできます。

ただし、配布の手間やコストがかかるので、地域を絞って定期的に行うと効率的です。

院内・院前での配布

院内では既存患者さんにチラシを渡すことで、家族や友人への紹介につながります。

また、院前で通行人に手渡しすることで、近隣に住む人や通勤・通学で通る人に知ってもらえます。

直接渡す分、相手に印象を残しやすいのもメリットです。

近隣店舗に置かせてもらう

スーパーやドラッグストアなど、人の出入りが多い店舗に置かせてもらう方法です。

生活動線上に設置することで、自然と目に入る機会を増やせます。

特に「健康」「生活」に関心のある人が集まる場所に設置できると効果的です。

このように配布方法にはそれぞれメリットがあります。予算やターゲットに合わせて組み合わせることで、効率よく集客につなげることができます。

チラシの効果測定と改善ポイント

チラシは配布して終わりではありません。どれだけ効果があったかを確認し、改善につなげることで、次回以降の集客力を高めることができます。

- 来院患者にアンケートを実施する

- 枚数や配布地域ごとの反響をチェックする

- ホームページやSNSと連動させる

これらを取り入れることで、効果を数字で把握しやすくなります。それぞれ詳しく解説していきます。

来院患者にアンケートを実施する

新しく来院した患者さんに「当院を知ったきっかけ」を聞くことで、チラシの効果を確認できます。

「チラシを見た」と答える人が多ければ、配布が集客に結びついている証拠になります。

アンケートは問診票に一項目追加するだけでも十分です。

枚数や配布地域ごとの反響をチェックする

配布した枚数と、そこから来院につながった件数を比べることで反響率がわかります。

また「この地域からはよく来院がある」「このエリアは少ない」といった傾向も把握できます。

数字で確認することで、次回の配布計画に活かせます。

ホームページやSNSと連動させる

チラシにホームページのQRコードやSNSアカウントを載せておくと、そこからアクセスしてくれる人も増えます。

「詳しくはこちらから」と誘導することで、紙だけでは伝えきれない情報を補えます。

オンラインとの連動は、リピーター獲得にもつながります。

このように、効果測定と改善を繰り返すことで、チラシの反響率を少しずつ高めることができます。

整骨院の開業相談なら実績多数のジョイパルにご相談下さい!

ここまで、整骨院でチラシを活用するメリットや作り方、広告規制の注意点を解説してきました。

チラシは地域に根ざした集客方法として、今でも効果的な手段です。ただし、効果を高めるには準備・デザイン・配布方法・効果測定・広告規制の理解が欠かせません。

これから整骨院を開業しようと考えている方は、チラシの活用だけでなく、開業資金の準備や制度の理解、集客戦略なども含めて計画を立てる必要があります。

ジョイパルは、整骨院・接骨院の開業支援で多くの実績があります。以下のような経営に直結するテーマを網羅的に解説している記事も公開しています。

また、広告表現について不安がある方は、整骨院の広告規制に関する記事もご参照ください。

開業準備から集客までトータルでサポートを受けたい方は、ぜひジョイパルにご相談ください。

整骨院や接骨院を開業するとき、つい施術技術や内装ばかりに目がいきがちですが、実は「制度や請求のルールを理解しておくこと」が長く経営を続けるために欠かせません。療養費の請求ルールを知らずに手続きを誤ると、不正請求とみなされてしまうケースもあり、最悪の場合は返還命令や行政処分につながるリスクもあります。

本記事では、整骨院の開業を目指す方に向けて「整骨院で不正請求になるケース」や「保険が使える施術の範囲」をわかりやすく解説します。

整骨院で不正請求になる5つのケース

接骨院・整骨院では、正しい範囲で保険を使うことが大前提ですが、以下のようなケースは不正請求にあたります。

-

部位転がし

-

施術箇所の偽造

-

施術部位や日数の水増し

-

受傷理由の改ざん

-

柔道整復師以外の施術を保険請求

これらはすべて、療養費制度の趣旨に反する不正行為とされ、発覚すると厳しい処分や返還命令の対象となります。

部位転がし(施術部位を次々変えて通院を引き伸ばす)

「部位転がし」とは、同じ患者さんの施術部位を短期間で次々と変え、通院を長引かせる行為です。結果として必要のない施術が繰り返され、療養費が不正に発生してしまいます。

故意でなくても「まだ治っていないのに別部位の施術を始める」と、部位転がしに該当する可能性があるため注意が必要です。

詳しくは、厚生労働省が出している資料「柔道整復の施術に係る療養費関係」が参考になります。

施術箇所の偽造(実際と違う部位を請求)

患者さんには肩の施術を行ったのに、レセプトには腰の施術として記載するなど、実際と異なる部位を請求するケースです。本来は自費となる施術を、保険が使える施術として偽る場合にも当てはまります。

この場合は、「実際より多くの療養費を請求する行為」として不正請求に該当するため、注意しましょう。

施術部位や日数の水増し

本来必要な部位以外にも施術を行い、複数部位を請求するケースです。例えば、「肩の打撲に加え、首や背中も施術したことにして3部位で請求する。」などが該当します。

また、患者さんが来院していない日を「来院した」として請求する「日数の水増し」も不正行為にあたります。

受傷理由の改ざん(慢性症状を急性外傷に書き換える)

肩こりや腰痛といった慢性症状は保険適用外ですが、これを「打撲」「捻挫」と偽って請求するケースがあります。

本来の制度趣旨に反するため、明確な不正請求とされます。

柔道整復師以外の施術を保険請求する

保険請求できるのは、柔道整復師が行った施術のみです。

資格のない整体師やアルバイト、学生が施術を行い、柔道整復師の名前で請求することは不正にあたります。

接骨院・整骨院で保険が使える施術の範囲

接骨院・整骨院では、健康保険を利用できる施術と、できない施術があります。

この違いを正しく理解しておかないと、意図せず不正請求につながるおそれがあるため注意が必要です。

保険が使える施術

健康保険の対象となるのは、急性または亜急性の外傷性のケガです。具体的には次のような症状が当てはまります。

-

骨折

-

脱臼

-

打撲

-

捻挫

-

挫傷(筋肉や腱の損傷)

これらは、スポーツや日常生活、事故などで突然発生するケガが対象となります。

なお、骨折や脱臼の場合は、応急手当を除き医師の同意が必要です。詳しくは、厚生労働省の「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」を参考にしてください。

以下の記事も参考になります。

整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと

保険が使えない施術

一方、次のような慢性的な症状や疲労に対する施術は、健康保険の対象外です。

-

慢性的な肩こりや腰痛

-

疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ

-

加齢による体の痛みや不調

これらは自費診療となり、保険を使って請求することはできません。

受領委任払い制度について

整骨院・接骨院では「受領委任払い制度」が採用されています。これは、患者さんが窓口で自己負担分(1〜3割)を支払い、残りを保険者が柔道整復師に直接支払う仕組みです。

この制度があるからこそ、整骨院で保険施術がスムーズに受けられる一方で、不正請求が問題になりやすい背景ともなっています。

整骨院で不正請求が発覚すると?

接骨院・整骨院で不正請求が発覚すると、院にとって大きなダメージとなります。「知らなかった」では済まされず、金銭的・社会的な責任を同時に負うことになります。主なリスクは以下の通りです。

-

療養費の返還命令(過去分までさかのぼる場合あり)

-

行政からの処分や指導(業務停止・契約解除など)

-

刑事責任を問われる可能性(詐欺罪など)

-

患者や地域からの信頼を失い、経営が成り立たなくなる

それぞれ、詳しく解説します。

療養費の返還命令

不正請求が確認されると、該当する療養費はすべて返還しなければなりません。

場合によっては1年分以上の請求が調査対象となり、数百万円規模の返金命令が出ることもあります。

経営に直結する資金が一気に失われるため、最悪の場合は廃業に追い込まれる可能性もあります。

行政からの処分や指導

厚生労働省や保険者(保険組合など)から指導を受けるほか、悪質な場合は業務停止命令や受領委任契約の取り消しといった処分につながります。

受領委任契約が取り消されると、以後は整骨院で健康保険を扱うことができなくなり、経営モデルそのものが崩壊します。

刑事責任を問われる可能性

明らかな不正請求は「詐欺行為」とみなされ、刑事事件として立件されるケースもあります。

その場合、詐欺罪での起訴 → 罰金刑や懲役刑といった刑事罰に発展する可能性があります。

経営者や施術者個人の社会的信用も大きく失われます。

患者や地域からの信頼を失う

不正請求のニュースや噂が広がれば、患者離れが起こります。

「お金目当ての整骨院」というレッテルを貼られれば、新規患者が減るだけでなく、長年通っていた患者さえ離れていきます。

地域密着型である整骨院にとって、信頼の喪失=経営存続の危機に直結します。

不正請求を防ぐためにできること

不正請求は「うっかり」でも発生する可能性があります。

接骨院・整骨院で正しく保険請求を行うために、以下のような対策を実践しておくことが大切です。

-

請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する

-

レセプト内容と施術実態を必ず一致させる

-

定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ

-

迷ったときは必ず保険者や組合に確認する

それぞれ、解説します。

請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する

柔道整復師だけでなく、受付スタッフや事務担当者も制度を理解しておく必要があります。

保険が使える範囲や請求の仕組みをマニュアル化し、日常的に共有しておくことで、思わぬ不正を防ぐことができます。

レセプト内容と施術実態を必ず一致させる

施術した部位・回数・日数は、カルテとレセプトに正確に記録することが原則です。

「ちょっとぐらい」と軽視してしまうと不正請求につながるため、必ず施術内容と請求内容を照合する仕組みを作りましょう。

定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ

療養費の請求ルールは、厚生労働省や保険者の方針によって改定されることがあります。

定期的に団体や協会の研修に参加し、最新の制度をキャッチアップすることが、不正を未然に防ぐポイントです。

迷ったときは必ず保険者や組合に確認する

判断に迷うケースでは、自己判断せずに必ず保険者や組合へ確認することが重要です。

「これぐらいなら大丈夫」と曖昧に処理すると、不正請求とみなされるリスクが高まります。

整骨院の正しい経営と開業相談はジョイパルへ

接骨院・整骨院での不正請求は、意図的でなくても「部位転がし」「施術内容の偽造」「水増し請求」などで発生してしまうことがあります。

不正が発覚すると返還命令や行政処分だけでなく、地域の信頼を失い、経営そのものが立ち行かなくなる大きなリスクがあります。

だからこそ、開業を考えている方は、最初の段階から 「正しい制度理解と運営体制づくり」 が欠かせません。

ジョイパルでは、これまで1,700件以上の整骨院・接骨院の開業支援を行ってきました。

資金調達や内装設計、集客支援はもちろん、療養費請求のルールや経営上の注意点まで、トータルでサポートしています。

開業を目指す方は、まずは開業の流れや必要な手続きを押さえたうえで、柔道整復師の資格要件を確認し、事前にしっかり準備を進めることが大切です。

また、実際に必要となる開業費用の目安や、利用できる助成金・補助金制度も併せて検討すると安心です。

「安心して開業したい」

「長く信頼される整骨院をつくりたい」

そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。

整骨院の業務内容を開業目線で解説。施術業務だけでなく、受付対応や保険請求、経営に関わる事務まで幅広い仕事内容を紹介します。これから整骨院を開業する方が、事業計画書や経営準備で「整骨院の事業内容」を整理する際の参考になる記事です。

接骨院・整骨院の基本的な業務内容とは?

接骨院・整骨院は、ケガや体の不調をサポートしてくれる場所です。「接骨院」や「ほねつぎ」と呼ばれることもありますが、どれも同じで、国家資格を持った柔道整復師が施術を行っています。

対応しているのは、以下のような症状です。

- スポーツで足をひねった

- 転んで打撲した

- 事故でむち打ちになった

整骨院の特徴は、健康保険を使える場合があることです。急なケガや外傷には保険が使えることが多く、費用の負担を抑えられます。しかし、慢性的な肩こりや疲労などは保険の対象外となり、自費診療になります。

名前が似ている「整体院」や「カイロプラクティック」とは大きな違いがあります。これらは資格がなくても開業できるため保険は使えず、施術の目的もリラクゼーションや体のゆがみを整えることが中心です。

整骨院は「治すこと」、整体院は「整えること」とイメージすると分かりやすいでしょう。

「整骨院と整体院の違いは?初心者にもわかりやすく違いを整理」や、「整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておくべきこと」も参考になります。

整骨院で働く柔道整復師の主な業務内容

整骨院では、柔道整復師という国家資格を持った先生が施術をします。仕事内容は大きく分けると、「症状を見きわめる」「施術を行う」「生活のアドバイスをする」の3つです。

症状を見きわめる

まずは患者さんの体の状態をチェックします。

- 問診:どうやってケガをしたのか、どこが痛いのかを詳しく聞く

- 視診:立ち方や歩き方を見て、腫れや動きの異常がないか確認する

- 触診:患部に触れて、筋肉や関節の状態を確かめる

こうした流れで、施術の方法を決めていきます。

施術を行う

整骨院で行う施術には、いくつかの方法があります。

- 整復:外れてしまった関節や骨を元の位置に戻す(※応急処置以外は医師の同意が必要)

- 固定:テーピングや包帯で動かさないようにして、回復しやすい状態をつくる

- 後療法:マッサージや電気治療、運動を取り入れて、血流を良くし、回復を早める

普段の生活アドバイス

整骨院の仕事は施術だけではありません。再発を防ぐために、日常生活での注意点やセルフケアの方法をアドバイスすることも大切です。

たとえば、ストレッチのやり方を教えたり、スポーツに復帰するときの注意点を伝えたりします。

整骨院の運営業務

整骨院は施術をするだけでなく、運営に関わる仕事もたくさんあります。先生やスタッフは、患者さんが安心して通えるように、裏側でいろいろな業務を行っています。

経営に関わる仕事

整骨院を続けていくには、経営面の仕事も欠かせません。

- 保険の請求書類を作って提出する

- 売上や経費の管理をする

- 新しい患者さんに来てもらうための集客(広告やホームページなど)を考える

こうした仕事は施術と同じくらい大切で、院の安定につながります。

整骨院の開業の流れや、整骨院を開業するための費用については、別記事で解説しています。

受付や接客の仕事

整骨院では、受付や接客も重要な業務です。

- 来院した患者さんの受付や会計

- 電話や予約の対応

- カルテや予約システムの管理

患者さんが安心して通えるかどうかは、接客の印象で決まることも多いので、笑顔や丁寧な対応が大切です。

整骨院スタッフの業務内容

整骨院には、柔道整復師の先生だけでなく、受付や事務のスタッフも働いています。患者さんが安心して通えるように、先生のサポートをしているのが特徴です。

受付・事務スタッフ

整骨院の窓口として、患者さんと一番最初に関わるのが受付スタッフです。

- 来院した患者さんの受付や会計

- 保険証の確認やレセプト処理(保険請求の書類作成)

- 電話対応や予約の管理

患者さんと直接やり取りすることが多いため、丁寧な接客が求められます。

整骨院の経費で落とせるものや勘定科目については、別記事が参考になります。

助手・補助スタッフ

院によっては、施術の補助や環境整備を担当するスタッフもいます。

- タオルの準備や片付け

- ベッドや院内の清掃

- 備品や消耗品の管理

直接施術を行うことはありませんが、先生が施術に集中できるようにサポートする役割を担っています。

整骨院で働くメリット・大変な点

整骨院の仕事はやりがいも多いですが、その分大変なこともあります。実際に働く前に、両方の面を知っておくことが大切です。

メリット

- 国家資格を活かせる

柔道整復師の資格を使って、専門的な仕事ができる。 - 地域の役に立てる

ケガや不調に悩む人をサポートでき、感謝されることが多い。 - 幅広い経験が積める

施術だけでなく、経営や事務、接客なども経験できる。

整骨院の資格については、「接骨院・整骨院開業には資格(柔道整復師)が必要?国家資格だけではダメ?」の記事が参考になります。

大変な点

- 体力が必要

立ち仕事や力を使う施術も多く、体力的にハードな面がある。 - 勤務時間が長くなりがち

朝早くから夜遅くまで営業している院もあり、中抜けシフトも多い。 - 事務作業も多い

保険請求やカルテ記入など、デスクワークも意外と多い。

整骨院の仕事は「人の役に立ちたい」という気持ちがある人には向いていますが、体力や事務処理にも向き合う必要があります。

接骨院・整骨院の業務内容に関するFAQ

接骨院・整骨院の業務内容に関係するよくある質問をまとめています。

整骨院の職業分類はどうなっていますか?

整骨院は、大分類「P 医療,福祉」、中分類「83 医療業」、小分類「835 療術業」に分類されます。さらに、細分類では「8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」として特定されます。

参考:e-Start「日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) > 医療,福祉 > 医療業 > 療術業 > あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」

整骨院の業務内容は職務経歴書にどう書けばいいですか?

職務経歴書に整骨院での経験を書く場合、実際に担当した業務を具体的に記載することが重要です。

ただ「施術を担当」と書くよりも、施術の種類や患者対応の内容を盛り込むと評価されやすくなります。

例文①(柔道整復師の場合)

-

柔道整復師として、外傷施術(骨折・脱臼・捻挫・打撲)を担当

-

問診・視診・触診を行い、症状を評価したうえで施術方針を決定

-

固定法・後療法を実施し、日常生活でのセルフケア指導も行う

-

レセプト業務やカルテ記入など、院内運営にも携わる

例文②(受付・事務スタッフの場合)

-

整骨院受付として、来院対応・会計業務・電話対応を担当

-

保険証確認やレセプト請求の補助を行い、カルテ管理も担当

-

予約システムの運用や来院促進のための患者フォローを実施

このように、自分が「どの業務を任されていたか」を細かく書くことで、経験の幅を伝えることができます。

整骨院の業務内容は事業計画書にどう書けばいいですか?

整骨院を開業する際、金融機関や支援機関に提出する事業計画書では、整骨院の役割・提供するサービス内容・対象とする患者層を明確に書くことが求められます。

事業内容の記載例

-

「地域住民を対象に、急性外傷(骨折・捻挫・打撲など)への施術を中心とした整骨院を運営」

-

「スポーツ外傷の予防とリハビリに特化した整骨院を開業し、学生アスリートの復帰支援を行う」

-

「高齢者を対象に、転倒予防や機能回復を目的とした施術と生活指導を提供」

ポイント

-

「誰に(ターゲット)」:地域住民、学生、高齢者など

-

「何を(サービス内容)」:外傷施術、後療法、予防指導など

-

「どのように(特徴)」:保険施術+自費メニュー、夜間営業、スポーツ特化など

これらを具体的に書くことで、「どんな整骨院を目指しているのか」が相手に伝わりやすくなります。

整骨院の業務内容を理解したら、次は開業準備へ

この記事では、整骨院の業務内容を「施術」「運営」「事務」といった観点からご紹介しました。

実際に開業すると、施術技術だけでなく、受付対応や保険請求、集客や経営といった幅広い仕事が求められます。

そして、こうした業務をバランスよく整えることが、「通われる整骨院」をつくるポイントです。

患者さんが安心して通い続けられる院でなければ、いくら良い立地や設備があってもリピートにはつながりません。

ジョイパルでは、整骨院・接骨院の開業をトータルでサポートしています。

これまで1,700件以上の開業支援実績があり、以下のような幅広いサポートをご用意しています。

-

開業エリアの選定や物件紹介(競合分析や立地調査を含む)

-

資金調達サポート(日本政策金融公庫や助成金の活用)

-

内装や施術スペースの設計支援(患者が通いやすい環境づくり)

-

ホームページ制作やMEO対策などの集客支援

-

医療機器の導入・レンタルサポート

-

スタッフ採用や人材育成に関するアドバイス

「整骨院を開業したいけど何から始めればいいかわからない」

「リピートされる院づくりを実現したい」

そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。

整骨院に通っているけど、「そろそろやめ時かな?」「効果があるのかわからない」と感じていませんか?

この記事では、整骨院の“やめどき”の判断基準や、やめたい時の伝え方、通いすぎを防ぐコツなどをわかりやすく紹介します。

整骨院の“やめどき”はいつ?

整骨院に通っていると、「もうやめてもいいのかな?」「でも、勝手にやめたら失礼かな…」と悩むことがありますよね。

でも、やめるタイミングは人それぞれ。無理に続けるより、自分の身体や生活に合った判断をすることが大切です。

整骨院のやめどきを見極めるポイントは、主に以下の5つです。

- 痛みや不調が改善されたと感じるとき

→ 通う目的が果たせたなら、一度区切りをつけても大丈夫です。 - 施術を受けても効果を感じられないとき

→ 数回通ってもまったく変化がない場合は、施術が合っていない可能性があります。 - 通院がストレスになっているとき

→ 時間的・精神的な負担が大きくなってきたら無理せず見直しましょう。 - 通院によって金銭的な負担を感じるとき

→ 自費診療が多くなると、継続が難しくなることも。生活に支障が出るなら見直すタイミングです。 - 施術者との信頼関係がなくなったとき

→ 無理に通い続けるより、信頼できる別の整骨院を探す方が安心です。

これらのポイントにひとつでも当てはまるなら、整骨院をやめるかどうかを考えるタイミングかもしれません。

やめること自体は悪いことではありません。あなたの体と気持ちを一番に大切にしましょう。

整骨院に通いすぎ?通院ペースが合っているか確認しよう

「なんとなく通い続けているけど、これって通いすぎ?」と感じたことはありませんか?

整骨院は定期的に通うことで効果を実感しやすくなる一方で、過剰な通院は時間もお金もムダになってしまう可能性があります。

以下のようなケースに当てはまる場合は、いったん通院ペースを見直してみても良いかもしれません。

- 週2〜3回以上の通院を何ヶ月も続けている

→ 急性のケガなどでなければ、長期間その頻度が続くのはやや多すぎるかもしれません。 - 施術後に変化があまり感じられないのに、次回予約を強く勧められる

→ 効果が感じられないまま通い続けるのは、結果的に通いすぎに。 - 毎回同じ説明ばかりで、施術プランの進捗が見えない

→ あなたの身体の状態に合わせた対応がされていない可能性があります。 - 回数券を購入したけれど、なかなか消化できず、プレッシャーになっている

→ 本来ラクになるために通っているのに、義務感で通っているなら要注意です。 - 整骨院は「通うこと」が目的ではなく、「身体が良くなること」が目的です。

- 通院ペースに違和感があるなら、無理に続けるのではなく、一度見直してみましょう。

- 必要に応じて、他の整骨院や医療機関に相談するのも選択肢のひとつです。

- 整骨院の通う頻度について気になる人は、「接骨院・整骨院に通う頻度はどのくらい?整骨院の通院回数の目安・平均を解説」の記事が参考になります。

整骨院をやめたい時の伝え方|無理なく断る3つの方法

「もう通うのをやめたいけど、どうやって伝えたらいいんだろう…」

そう思って悩んでいる方は意外と多いものです。

整骨院の先生と顔見知りになっていると、余計に言い出しづらいですよね。

でも、通うかどうかはあなたの自由です。無理に続ける必要はありません。ここでは、整骨院をやめたい時に使える、無理のない伝え方を3つご紹介します。

「予定が未定なので、また必要なときに来ます」と伝える

次回の予約を促されたときは、

「今後の予定がまだわからないので、また必要なときに来ますね」と伝えればOK。

角が立たず、自然に断ることができます。

電話やLINEでキャンセル・終了の連絡をする

どうしても直接言いにくい場合は、電話やLINEなどで事前に連絡するのもひとつの方法です。

「最近忙しくなったので、いったん通院を終わりにさせてください」とシンプルに伝えれば問題ありません。

「しばらく様子を見ながら、自分でケアしてみます」と伝える

こちらもやんわり断る言い方として使いやすいです。

「最近少し良くなってきたので、今後は自宅で様子を見ながらセルフケアしてみます」と伝えれば、相手にも納得してもらいやすくなります。

もし回数券が残っている場合などは、「残りは体調を見てまた来られたら使いたいです」といった形で伝えると、やめることへのプレッシャーも少なくなります。

整骨院をやめるのは、遠慮しなくても大丈夫。あなたの身体と気持ちを一番に考えて、無理のないタイミングで判断しましょう。

整骨院の通院が不安・不信に感じたらどうする?

最初は良さそうだと思って通い始めた整骨院でも、

「なんだか不安…」「これって本当に大丈夫?」と感じる場面があるかもしれません。

少しでも不信感や違和感を覚えたら、無理に我慢せず、一度立ち止まって見直すことが大切です。

ここでは、整骨院に対して不安を感じたときのチェックポイントと対処法をご紹介します。

「カモにされてるかも…?」と感じたら注意

以下のような対応が続く場合は、要注意です。

- 毎回、必要性の説明がないまま高額な施術や機器をすすめてくる

- 「このままじゃ悪化する」「絶対に○回通うべき」など、不安をあおる言い方をされる

- 初回の印象と実際の施術や対応が大きく違う

- 毎回決まった流れで、個別対応が感じられない

こうした場合、「通わせること」が目的になってしまっていて、あなたの身体の状態が置き去りにされている可能性があります。

違和感があれば、他の整骨院や医療機関に相談を

整骨院は1つに決める必要はありません。

合わないと感じたら、他の整骨院に相談したり、必要であれば整形外科などの医療機関に意見を求めるのも良い方法です。

「ここでやめたら悪くなる」と言われたとしても、あなたの身体のことを一番わかっているのはあなた自身です。

不安を感じたら我慢せず、他の選択肢も検討してみましょう。

整骨院は、あなたが「安心して通える場所」であるべきです。

不信感を持ったまま通い続けるより、気持ちよく通える場所を見つけたほうが、きっと心も身体も楽になりますよ。

整骨院をやめても問題ないケースと注意すべきケース

整骨院に通っていると、「このまま通い続けた方がいいのかな?」「やめても大丈夫?」と迷うことがありますよね。

実際には、やめても問題ないケースと、注意が必要なケースがあります。

無理に通い続ける必要はありませんが、状況に応じて判断することが大切です。

ここでは、やめても大丈夫なケースと、やめる前に気をつけたいケースを整理してお伝えします。

やめても問題ないケース

- 症状が落ち着いてきた・改善したと感じるとき

→ 通う目的が果たせているなら、通院を終了しても問題ありません。 - 慢性的な肩こり・腰痛などに対して効果を感じられないとき

→ 何度通っても改善が見られない場合は、やめて別の方法を検討するのも選択肢です。 - 生活や仕事の都合で通院が負担になってきたとき

→ 無理に通ってストレスになるより、自分のペースを優先した方が心身ともに健やかです。 - 定期的なメンテナンス通院が義務のように感じているとき

→ 目的がはっきりしていないまま、惰性で通っているなら一度やめるのもOKです。

注意すべきケース

- 骨折・脱臼・捻挫など、治療途中のケガの場合

→ 状態が安定していないうちに通院をやめると、治りが遅れたり、後遺症が残る可能性があります。 - 医師の同意を得て治療を受けている場合

→ 保険適用などの関係もあるため、やめる前に医師や整骨院に相談を。 - 症状が悪化しているのに、なんとなくやめたいと感じている場合

→ やめる理由が明確でないまま自己判断すると、症状をこじらせてしまうリスクもあります。やめることが悪いわけではありません。

でも、症状によっては、最後までしっかりケアすることが大切なケースもあります。

不安なときは、「やめてもいい状態かどうか」を整骨院の先生に正直に聞いてみるのもひとつの方法です。

必要に応じて、他院の意見を聞くセカンドオピニオンも検討してみてください。

整骨院に無理なく通うために大切なこと

整骨院は、身体の不調を改善したり、ケガの回復をサポートしてくれる場所です。しかし、「通うのがしんどい…」「続けるのがつらい…」と感じてしまっては、本末転倒ですよね。

整骨院に無理なく、気持ちよく通い続けるためには、いくつか大切なポイントがあります。

次のような点を意識してみてください。

自分のペースで通えるかどうか

毎週決まった頻度で通うことが難しい方も多いと思います。

仕事や家事、体調によって予定は変わるものです。

「決まった曜日に来ないとダメ」ではなく、「無理のない範囲で、必要なときに通える」整骨院を選ぶと、気持ちがラクになります。

通う目的や通院回数の説明が明確にあるか

「何のために通うのか」「どれくらいの期間・頻度で改善が見込めるのか」

そういった説明がしっかりある整骨院だと、安心して通い続けることができます。

逆に、毎回「また次回も来てくださいね」だけで終わってしまうようなところは、通う意味が見えにくくなってしまいます。

信頼できる先生・スタッフがいるかどうか

整骨院は、身体を直接触れて施術する場所です。

だからこそ、先生との相性や信頼感はとても大切。

ちょっとした不安や疑問も気軽に相談できる雰囲気があると、通院のストレスがぐっと減ります。

整骨院は、身体を良くするための場所。

無理せず、気持ちよく通える環境であれば、自然と通院も続けやすくなります。

「ここなら安心して通える」と思える整骨院に出会えるといいですね。

通われる整骨院を開業したい方はジョイパルへ

この記事では、「整骨院をやめたい」と感じるタイミングや通いすぎの見極め方、やめるときの伝え方などをご紹介してきました。

実はこうした“患者さんが離れてしまう理由”は、整骨院を開業しようとしている方にとっても大切です。

たとえば、

- 通う意味がわからない

- 通院が負担になっている

- 信頼関係が築けない

このような理由で患者さんが離れてしまうと、いくら良い立地や設備があってもリピートにはつながりません。

だからこそ、「ちゃんと通ってもらえる整骨院」をつくることが大切です。

ジョイパルでは、接骨院・整骨院の開業をトータルでサポートしています。

これまで1,700件以上の開業支援実績があり、集客や経営、内装や機器の選定まで、幅広く対応しています。

- 開業エリアの選定と物件紹介(競合分析や立地調査)

- 資金調達サポート(日本政策金融公庫や助成金の活用)

- 整骨院の内装・施術スペースの設計支援(患者が通いやすい環境づくり)

- ホームページ制作やMEO対策などの集客支援

- 医療機器の導入やレンタルサポート

- スタッフ採用に関するアドバイス・サポートも対応

「通われる整骨院をつくりたい」

「リピートされる経営を実現したい」

そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。

あなたの開業を、現場目線でしっかりサポートいたします。

「整骨院って、どのくらいの頻度で通えばいいの?」と悩んでいる方は多いはず。

実は、ケガの治療・肩こり・姿勢改善など、目的によって通い方は大きく変わります。

この記事では、整骨院の通院頻度の目安を症状別にわかりやすく解説します。さらに、効果を高める通い方や、通えないときの工夫、整骨院の選び方まで丁寧にご紹介します。

整骨院に通う頻度の目安は症状によって違う

整骨院に通う頻度って、どのくらいがベストなんだろう?と悩んでいる方も多いですよね。

実は、整骨院に通う頻度や期間の目安は症状や目的によって違います。

痛みやケガ、身体の不調のタイプによって、整骨院への通い方も変わってくるんです。

ここでは、以下の4つの症状・目的別に、整骨院に通う頻度の目安をご紹介します。

- 急性のケガの場合(捻挫・打撲・ぎっくり腰など)

- 慢性的な痛みの場合(肩こり・腰痛・ストレートネックなど)

- スポーツ障害やパフォーマンス向上を目的とする場合

- 姿勢矯正・骨盤矯正の場合

自分の症状に合った整骨院の通い方を知って、効率よく不調を改善しましょう!

また、整骨院を開業している方が患者さんに継続して通ってもらうには、そもそも来院してもらうことが大切です。集客に悩んでいる方は、「整骨院に患者さんが来ない?よくある原因と増やすコツ」の記事が参考になります。

急性のケガの場合(捻挫・打撲・ぎっくり腰など)

捻挫や打撲、ぎっくり腰など、突然のケガや痛みに襲われた時は、整骨院に集中的に通うことが大切です。

最初のうちは、週2~3回のペースでしっかり通って、炎症や強い痛みを落ち着かせていきます。その後、症状が落ち着いてきたら週1~2回程度に減らして、完全に良くなるまでケアを続けます。

だいたいの期間は1~3ヶ月くらいが目安です。整骨院で早めに施術を受けることで、治りも早くなりますよ。

慢性的な痛みの場合(肩こり・腰痛・ストレートネックなど)

肩こりや腰痛、ストレートネックなどの慢性的な痛みは、一度や二度の通院では改善しにくいのが特徴です。

初めは週1~2回くらいの頻度で整骨院に通い、徐々に身体の状態を整えていきます。その後は、月2~4回程度のペースで通いながら、身体が良い状態を保てるように調整していきます。

期間は3~6ヶ月以上かかることもありますが、無理なく通える範囲で、コツコツ続けることが重要です。

定期的に整骨院に通いながら、自宅でのストレッチなども取り入れると効果的です。

スポーツ障害やパフォーマンス向上を目的とする場合

スポーツをしていてケガをしたり、パフォーマンスを上げたいと思っている方は、整骨院を上手に活用しましょう。

痛みやケガがひどいときは週1~2回の頻度で通い、症状を早めに改善していきます。

その後は、月2~3回の定期的なメンテナンスで、ケガの予防やパフォーマンス維持につなげていきます。

整骨院での施術期間はおよそ3ヶ月以上です。定期的に通うことで、自分のベストコンディションをキープできますよ。

姿勢矯正・骨盤矯正の場合

姿勢を良くしたり骨盤の歪みを改善したい方にも、整骨院はおすすめです。

通い始めは、週1~2回くらいの頻度で集中的に通うことで、身体に良い姿勢を覚えさせることができます。改善が見られてきたら月2回ほどに通う回数を減らして、状態をキープしましょう。

整骨院への通院期間はだいたい3~6ヶ月程度が目安です。

定期的に整骨院に通えば、見た目もスッキリ、身体の調子も整います。

整骨院の施術効果を高める通い方のポイント

整骨院に通う頻度がわかったところで、次に知っておきたいのは、施術の効果をもっと高めるためのポイントです。しかし、整骨院はただ通うだけじゃなくて、「通い方」にもちょっとしたコツがあります。

ここでは、整骨院の施術効果を高めるための大切なポイントとして、以下の2つをご紹介します。

- 症状が改善しても整骨院に通い続けるメリット

- 整骨院の施術とセルフケアを併用する

せっかく整骨院に通うのですから、より効果的な通い方を知っておきましょう!

症状が改善しても整骨院に通い続けるメリット

「痛みが取れたから、もう通わなくていいかな」と思ったことはありませんか?でも、実は、症状が改善しても整骨院に通い続けると、身体にとって良いことがたくさんあります。

まず、一番のメリットは「再発予防」。

整骨院で定期的に施術を受けると、身体の良い状態をキープできるので、再び痛みが出たり不調になったりするのを防げます。

また、定期的なメンテナンスで自分でも気づかない身体の歪みやクセを整えられるため、日常生活を快適に過ごしやすくなりますよ。

痛みや不調がぶり返さないためにも、整骨院に定期的に通い続けることは、実はとっても大切なんです。

整骨院の施術とセルフケアを併用する

整骨院で施術を受けるだけでも効果は十分ですが、より早く身体を改善したい場合は、自宅でのセルフケアを併用するのがおすすめです。

たとえば、整骨院で教えてもらったストレッチや軽い運動を日常的に行うと、施術の効果が持続しやすくなります。特に慢性的な肩こりや腰痛を抱えている場合は、自宅で毎日数分のストレッチをするだけでも、整骨院での施術効果がぐっとアップしますよ。

「セルフケアってちょっと面倒だな…」と思うかもしれませんが、1日数分の習慣が、整骨院での効果を何倍にもしてくれるんです。

ぜひ、整骨院で教わったセルフケアも取り入れて、身体をもっと楽にしてあげましょう。

整骨院に頻繁に通えない場合の対処法

整骨院に通うと身体が楽になるのはわかっていても、実際には「仕事や家事が忙しくて、なかなか通う時間が取れない…」という方も多いですよね。

そんな時は、無理に通院回数を増やそうとするのではなく、通える範囲で効率的に施術を受けたり、自宅でできるケアを取り入れたりすることが大切です。

ここでは、整骨院に頻繁に通えない場合の具体的な対処法として、以下の2つをご紹介します。

- 自宅でできるセルフケアを取り入れる

- 通いやすい整骨院を選ぶ

それぞれ解説します。無理なく整骨院の効果をキープするために、ぜひ参考にしてください。

自宅でできるセルフケアを取り入れる

整骨院に毎週何度も通うことが難しい場合は、自宅でできる簡単なセルフケアを取り入れてみましょう。

例えば、肩こりなら肩まわりのストレッチや軽いマッサージ、腰痛なら骨盤や腰まわりのストレッチが効果的です。

整骨院の先生に相談すれば、自分の症状に合ったストレッチ方法や運動を教えてもらえるので、それを毎日の習慣にするのがおすすめ。

お風呂上がりや寝る前など、1日数分の簡単なセルフケアを行うだけで、身体が楽になり、通院の回数を減らしても効果をキープしやすくなりますよ。

通いやすい整骨院を選ぶ

頻繁に整骨院に通えない理由のひとつが、「整骨院までのアクセスが悪い」「営業時間が自分のライフスタイルと合わない」ということもよくあります。

そこで、無理なく通える範囲で、より通いやすい整骨院を選んでみましょう。

職場の近くや自宅から徒歩圏内、駅から近いなど、日常生活の中で自然に立ち寄れるような整骨院を探すのがポイントです。

また、平日は夜遅くまで営業していたり、土日祝日も営業していたりする整骨院も増えているので、自分の生活スタイルに合った施設を選ぶことで、忙しい中でも無理なく継続して通いやすくなります。

「忙しいけど、ちゃんと通いたい!」と思うなら、ぜひ通いやすさも重視して整骨院を選びましょう。

通う整骨院を選ぶ際に確認したい5つのポイント

ここまで整骨院に通う頻度や通い方のポイントを紹介してきましたが、「結局、整骨院ってどうやって選べばいいの?」と感じている方もいるかもしれませんね。

実は、整骨院選びにも押さえておきたい大事なポイントがあります。どんなに通院頻度や通い方を工夫しても、自分に合った整骨院を選ばないと、なかなか効果が出にくいものです。

ここでは、整骨院を選ぶ際に確認したいポイントとして、以下の5つを解説します。

- 整骨院に通う目的を明確にする

- 施術内容や施術方法を事前に確認する

- 整骨院の技術や実績をチェックする

- 整骨院の立地やアクセスを重視する

- 営業時間や定休日を確認する

整骨院選びで迷ったら、この5つのポイントを参考にしてみてくださいね。

また、整骨院を開業している人は、通われる整骨院づくりは経営にも直結しますので、「整骨院開業の失敗原因」を参考にしましょう。

整骨院に通う目的を明確にする

まずは、整骨院に通う目的をはっきり決めましょう。

痛みやケガを治したいのか、それとも疲れやストレスを和らげてリラックスしたいのか。目的によって、選ぶ整骨院も変わってきます。

たとえば、身体の痛みを根本から改善したいなら、痛みの原因にアプローチする施術を得意とする整骨院がおすすめです。一方で、疲れを癒すことが目的なら、リラクゼーションに力を入れた施術が受けられる整骨院を選びましょう。

自分の目的に合わせて整骨院を選ぶことで、満足度も高まりますよ。

施術内容や施術方法を事前に確認する

整骨院ごとに施術の内容や方法は違います。「痛い施術が苦手…」という人もいれば、「多少強めにしっかり施術してほしい!」という人もいますよね。

そのため、自分が希望する施術内容や、施術の強さを事前に整骨院のホームページや口コミで確認しておくのがポイントです。

最近は、施術の強さを細かく調整してくれる整骨院も増えているので、事前に確認しておけば安心して通えますよ。

整骨院の技術や実績をチェックする

整骨院選びで忘れてはいけないのが、「技術力や実績」です。

整骨院には国家資格を持つ柔道整復師が在籍していますが、資格だけでなく、施術の経験や実績にも注目しましょう。

「どんな症状を得意としているか」や「どれくらい施術実績があるのか」など、整骨院のホームページや口コミで具体的な情報をチェックすると良いでしょう。

実績のある整骨院なら、安心して身体を任せられます。

整骨院の立地やアクセスを重視する

意外と大切なのが、整骨院の立地やアクセスの良さです。

どれだけ評判が良くても、自宅や職場から遠くて通うのが大変だと、だんだん通わなくなってしまいますよね。

生活圏内でアクセスが良い整骨院を選べば、定期的に無理なく通えるので、身体の改善も早くなります。

駅近や、自宅・職場の近く、よく行くスーパーやショッピングモールのそばなど、通いやすい整骨院を選びましょう。

営業時間や定休日を確認する

最後にチェックしたいのは、整骨院の営業時間や定休日です。

特に仕事や家事、育児で忙しい方は、夜遅くまで開いている整骨院や土日祝日も営業している整骨院を選ぶと、生活リズムに合わせて通いやすくなります。

平日に通うのが難しい方でも、週末を利用して無理なく整骨院に通えるようになりますよ。

自分の生活スタイルに合った営業時間・定休日の整骨院を選びましょう!

継続して通ってもらえる整骨院づくりはジョイパルにおまかせ

ここまで読んで、「整骨院って、通う人の目的や症状によって頻度も変わるんだな」と感じた方も多いと思います。

実はこの“通院の流れ”って、整骨院を開業したいと考えている人にとっても、とても大事なポイントなんです。

「どんな患者さんが、どれくらいのペースで通ってくれるのか?」

「どんな施術メニューがあると、リピートにつながるのか?」

そういったことがわかっていると、開業後の運営にも自信を持てますよね。

とはいえ、実際に整骨院を開業しようと思うと、

- 開業資金っていくら必要?

- いい物件が見つからない…

- 開業しても、ちゃんと集客できるかな…?

と、不安や悩みが次々に出てくるのが普通です。

そんなときは、整骨院の開業支援を専門に行っている「ジョイパル」にご相談ください。

ジョイパルはこれまでに1,700件以上の整骨院・接骨院の開業をサポートしてきた実績があり、初めての開業でも安心して進められるよう、しっかりサポートしています。

- 開業エリアのご提案や物件探しのお手伝い

- 融資や助成金を使った資金調達のアドバイス

- 患者さんが通いやすい店舗デザイン・内装のご提案

- 開業後の集客サポート(ホームページ・チラシ・MEO対策など)

- 医療機器の選定やリース・中古機器の相談

- スタッフ採用に関するサポートも対応OK

「開業してみたいけど、自分にできるかな…」と感じている方も、まずは気軽にご相談ください。

あなたの“整骨院を開業したい”という気持ちを、ジョイパルがしっかりサポートします!

これから整骨院を開業しようとしているあなたにとって、領収書の扱いは意外と見落としがちなポイントです。

患者さんから「領収書をください」と言われたときに慌てないよう、開院前にしっかり流れをつかんでおきましょう。

整骨院では、保険施術でも自費施術でも、患者さんに支払いの証明として領収書を発行することが義務づけられています。

病院と違ってレシートタイプの領収書でOKなケースもありますが、記載漏れや金額の不一致があるとトラブルの原因になるので要注意です。

また、領収書は患者さんが医療費控除を受ける際に欠かせない書類です。

確定申告のときに「整骨院でかかった費用」をまとめて申請できるよう、必ず正しい書式で渡せる体制を整えておきましょう。

整骨院は医療機関ではありませんが、健康保険を扱う窓口としての役割もあります。

保険請求の仕組みや必要な手続きについては、こちらの記事も参考にしてくださいね。

→ 整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと

整骨院で領収書発行が義務化された背景

整骨院で領収書を出すルールができたのは平成22年9月からです。

このとき、施術費用や療養費の一部負担金を徴収した場合には、保険施術でも自費施術でも必ず領収書を発行することが法律で決まりました。

背景には、患者さんが施術内容や金額をしっかり確認できるようにすることと、不正請求を防ぐという目的があります。

それまでは明確なルールがなかったので、院によっては領収書が出なかったり、必要な情報が抜けていたりといった問題も見られました。

特に保険適用分と自費分を区別せずにまとめて請求してしまうと、保険者からの指摘やトラブルにつながるリスクが高まります。

平成22年の改正で、透明性を高めることで患者さんと施術側の信頼関係を築くことが期待されたわけです。

参考:全国柔整鍼灸協同組合

最近ではキャッシュレス決済も増えていますが、現金と同じように領収書発行が求められますし、明細書発行の義務化も一部拡大しています。

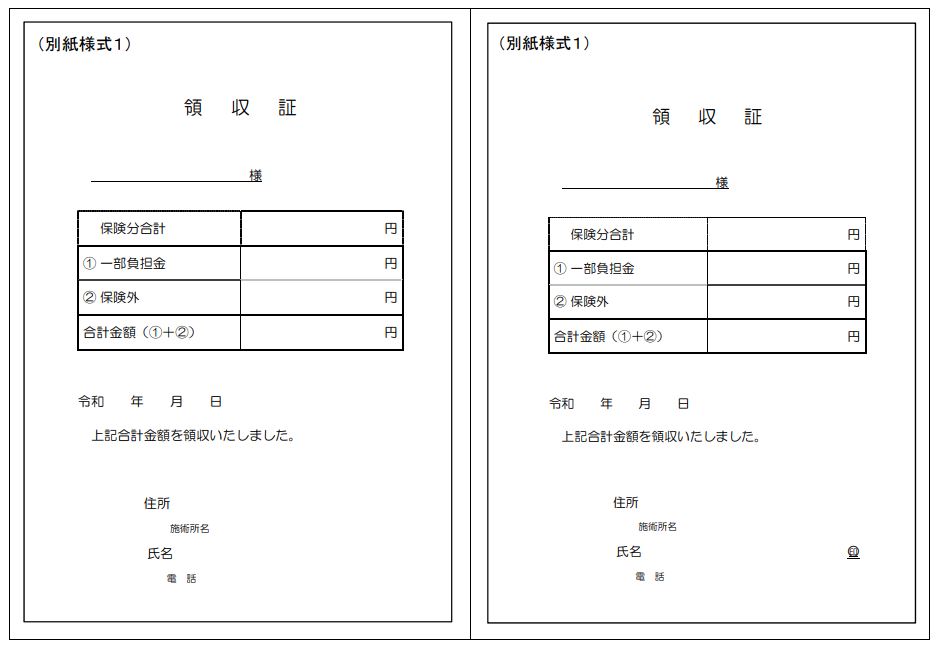

整骨院の領収書に必要な記載項目

整骨院の領収書には、以下の項目を必ず記載しましょう。患者さんや保険者への説明責任を果たすためにも漏れがないように注意が必要です。

- 患者氏名

- 領収日(支払日)

-

保険施術の合計金額

-

一部負担金の金額の内訳

-

保険外施術の金額の内訳

-

一部負担金と保険外施術(自費施術)の合計金額(患者支払い金額)

-

施術所の名前と住所

-

施術管理者の名前と印鑑

特に保険施術と自費施術をきちんと分けて記載することで、不正請求のリスクを減らせます。印鑑は院長印でなくてもかまいませんが、施術管理者の印鑑を必ず用意してくださいね。

また、地方厚生(支)局の「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)の一部改正について」では、以下のように記載されています。

(1)領収証の交付について

柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付しなければならないこと。

交付が義務付けられる領収証は、保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるものとし、別紙様式1を標準とする。

整骨院の領収書作成方法と注意点

領収書は患者さんが来院した都度発行するのが基本です。しかし、前月まとめや途中で再発行するような運用は原則NGなので注意しましょう。

令和2年6月1日に料金改定が行われたため、新料金にあわせて計算方法を更新してください。また、保険施術の算定基準も改定されていますので、レセコンや計算シートに正しい単価が反映されているか必ず確認しましょう。

1か月分まとめて領収書を発行したい場合は、患者さんの要望に応じる形で同意を得たうえ、施術日ごとの金額を明細に記載することが望ましいです。院の都合でまとめて発行するとトラブルにつながるため、まとめ発行は患者さんの依頼があったときのみ行いましょう。レシートタイプの領収書でも厚生労働省が定める必要記載事項を網羅していれば問題ありません。

あらかじめ自作のテンプレートを用意し、必要事項がもれなく印字できるように設定しておくと安心です。

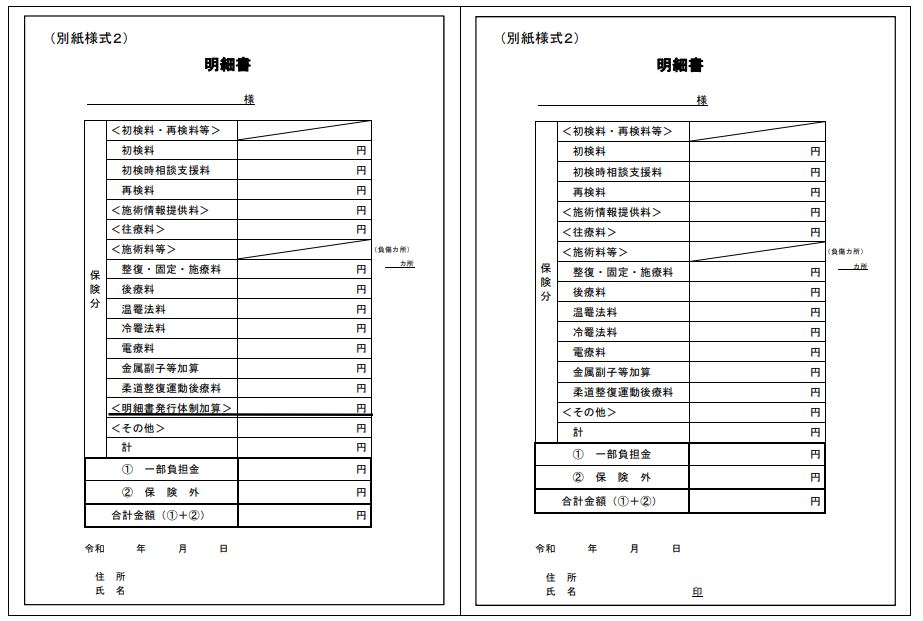

整骨院での明細書義務化とそのポイント

整骨院では、2022年10月から一定の条件を満たす施術所で、領収書と併せて明細書の発行も義務づけられました。明細書とは、保険施術の算定内容を詳しく記載する書類で、患者さんが受けた初診料や再診料、施術料などの内訳を確認できるものです。

明細書発行の義務化対象となる条件は主に次の2点です。

- レセプトコンピュータ(レセコン)に明細書発行機能がある

- 常勤職員が3名以上在籍している

(2)明細書の交付について

① 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所

ア 明細書の無償交付

令和4年 10 月1日以降の施術分から、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、患者から柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならないこ

と。

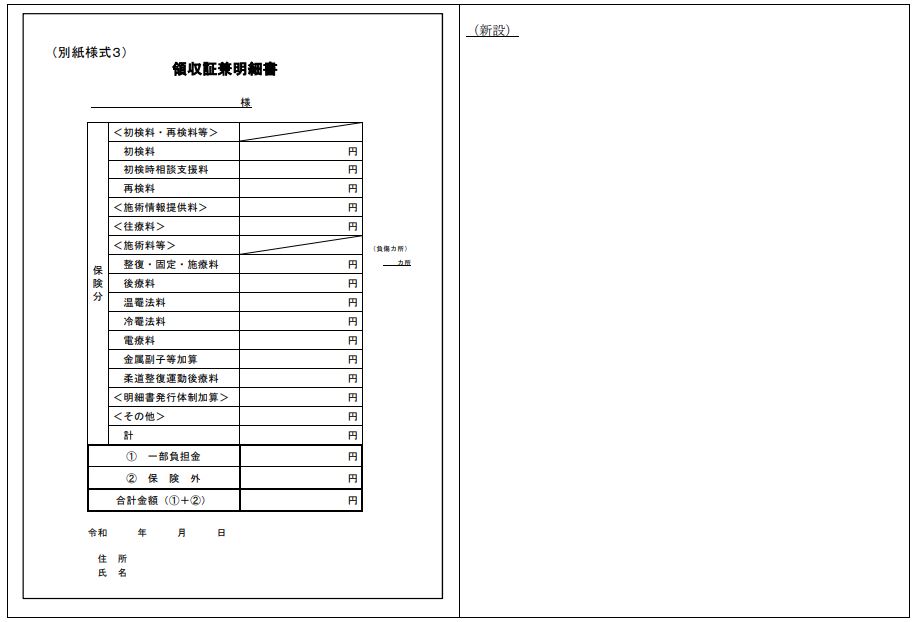

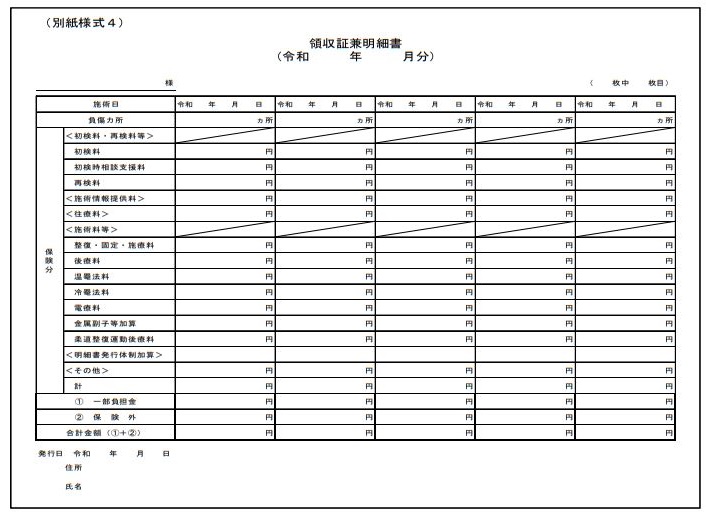

なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付する場合は別紙様式2又は別紙様式3を標準とし、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式4を標準とするものである。

領収書兼明細書として1枚で発行する場合は、領収書の必要項目に加えて、以下の施術料の内訳を明示しましょう。

- 初診料/再診料

- 初検査時相談支援料

- 施術情報提供料

- 往療料

- 施術料(整復・固定など)

これらをきちんと記載しておくことで、患者さんへの説明責任を果たすとともに、不正請求を防止できます。

以下は、地方厚生(支)局のPDF資料にある様式4の「領収証兼明細書」です。

患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する場合に使用します。

※ただし、2024年10月の厚生労働省の改正では「レセコンの有無」のみが要件となり、常勤職員要件は撤廃されるケースもあります。最新の通知を必ず確認してください。

整骨院におけるキャッシュレス決済時の領収書発行

最近はキャッシュレス決済も増えてきていますが、整骨院においても領収書発行は現金払いと同じように義務です。

クレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード決済などいずれの方法でも、決済事業者が発行する利用明細だけでは保険施術と自費施術の区分がわからないため、院側で必ず領収書を交付しなければなりません。

とくにQRコード決済では、患者さんのスマホに表示されるのは支払金額だけなので、整骨院が施術内容や金額の内訳を記載した領収書を発行することが必須です。

患者さんから「領収書は不要」と言われた場合でも、院側はカルテに「領収書不要」の意思表示を記録し、発行しない運用を明示しておくとトラブルを防げます。

整骨院の領収書再発行と領収証明書

万が一、患者さんが領収書を紛失してしまった場合でも、原則として同じ領収書の再発行はできません。再発行すると二重計上や経費の水増し請求に使われるおそれがあるためです。

代わりに発行できるのが「領収証明書」です。領収証明書には、以下を記載し、領収書と同様の法的効力を持たせた書類として扱います。

- 発行日(証明日)

- 患者氏名

- 支払金額

- 支払日

- 発行者名(施術所名)

再発行依頼があった場合は、患者さんに領収書の再発行ができない理由を説明したうえで、速やかに領収証明書を交付しましょう。これにより、患者さんの医療費控除などの手続きもスムーズに進められます。

整骨院の領収書に関するよくある質問

以下では、整骨院の領収書に関するよくある質問と回答をご紹介します。疑問があればチェックしてみてくださいね。

Q1.整骨院の領収書は医療費控除で使えますか?

領収書は医療費控除で使えます。確定申告の際に、整骨院でかかった費用を申告するときは領収書を添付する必要があるため、大切に保管しておきましょう。

Q2.整骨院の領収書のまとめ発行を求められたら?

患者さんからまとめ発行を依頼された場合は、一人ひとりの施術日ごとの金額を明記した上で発行しましょう。院側の都合でまとめて発行するのはおすすめできませんが、患者さんの利便性を考えると同意を得て対応すると信頼感が高まります。

Q3.領収書テンプレートの入手先は?

厚生労働省のホームページで公開されている標準様式をダウンロードして利用するのがおすすめです。自作する場合は必要項目をもれなく記載できるようにチェックリストを活用しましょう。

Q4.明細書だけほしいと言われたら?

明細書発行義務の対象外の整骨院でも、患者さんの要望があれば無償交付することができます。必要であれば領収書兼明細書として1枚で発行する方法もあるので対応を検討してみてください。

整骨院の開業支援ならジョイパルにご相談ください

-

- 整骨院の開業には、柔道整復師の資格取得はもちろん、実務経験や施術管理者研修の修了など、さまざまな制度要件をクリアする必要があります。

-

- また保健所への開設届や各種書類提出、内装工事・設備準備、事業計画書の策定など、やるべきことが多岐にわたります。初日をスムーズに迎えるためには、電話回線や予約システムの動作確認、スタッフ配置の最終チェック、来院導線のシミュレーション、キャンペーン資料の準備なども欠かせません。

-

- 「プレオープン」で関係者向けに一度運営テストをする方法もおすすめです。開業はスタート地点。制度理解や書類管理、集客の仕組みづくりなど、日々の改善が大切です。

- 不安な点は専門家の力を借りて、スムーズに準備を進めましょう。ジョイパルでは、整骨院開業をワンストップでサポートしています。

こんな方におすすめ

- 立地選びや商圏分析のポイントがわからない

- 物件探しから内装プランまで一貫して任せたい

- 事業計画書作成や融資支援(日本政策金融公庫など)に不安がある

- 広告やチラシ、ホームページで集客体制を整えたい

- スタッフ採用やオペレーション設計を手厚くサポートしてほしい

整骨院で保険を使って施術を受けたあと、しばらくしてから「受診照会」という書類が健康保険組合などから届くことがあります。

でも、初めて見ると「これは何?」「書かないとどうなるの?」「整骨院に書いてもらっていいの?」と戸惑ってしまいますよね。

実際、受診照会を無視してしまったり、期限が切れてしまったりした場合、思わぬトラブルにつながることもあります。

この記事では、整骨院で施術を受けたあとに送られてくる「受診照会」の目的や書き方、返送しなかった場合のリスクなどをわかりやすく解説します。

整骨院の受診照会とは?

受診照会とは、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者が、整骨院で施術を受けた被保険者(=あなた)に対して送る確認書類のことです。

具体的には、次のようなことが書かれています。

-

いつ、どこで整骨院を受診したか

-

どのようなケガや症状だったか

-

医療機関(整形外科など)にも通っていたか

-

施術の内容を覚えているか

このような内容を記入し、指定の返信用封筒で返送するよう求められます。これは「受療照会」と呼ばれることもあります。

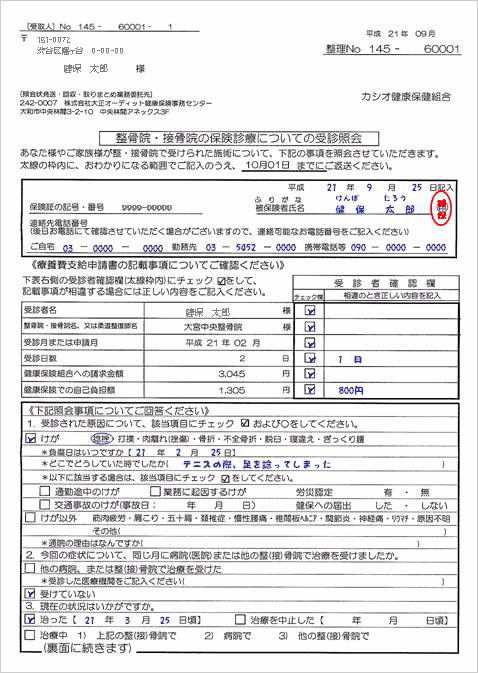

以下は、受診照会の記入例(表面・裏面)です。内容が不明な場合は整骨院に相談し、正確に記入しましょう。

受診照会(施術内容等の照会)回答 記入例【表面】

受診照会(施術内容等の照会)回答 記入例【裏面】

出典:カシオ健康保険組合|施術内容等の照会について

なぜ整骨院で保険を使うと受診照会が届くのか?

保険者が受診照会を送る理由は、主に次の3つです。

- 整骨院の保険診療が適正かどうかを確認するため

- 整骨院の重複請求(ダブル通院)を防ぐため

- 整骨院では診断書が出せないため、患者の回答が必要

それぞれ、説明します。

整骨院の保険診療が適正かどうかを確認するため

整骨院で健康保険を使えるのは、以下のような「急性のけが」だけです。

-

捻挫

-

打撲

-

挫傷(筋肉の損傷など)

-

骨折・脱臼(ただし応急手当以外は医師の同意が必要)

例えば「肩こり」や「慢性的な腰痛」などは、本来保険が使えません。

しかし中には、保険外の施術でも保険を使って請求するケースもあるため、実際に施術を受けた本人に照会するのです。

詳しくは:整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと

整骨院の重複請求(ダブル通院)を防ぐため

たとえば、整骨院と整形外科を並行して受診していた場合や、複数の整骨院を“はしご”していた場合、重複請求の恐れがあります。

その事実確認のためにも受診照会が行われます。

整骨院では診断書が出せないため、患者の回答が必要

整骨院は医療機関ではないため、医師のように診断書を出すことができません。

そのため、患者本人の記憶や証言が唯一の確認材料になるのです。

整骨院の受診照会が届いたときの対応方法と書き方のポイント

受診照会が届いたら、内容を確認し、正確に記入して返送することが大切です。

ここでは、照会書の基本的な確認方法や、書き方のポイント、迷ったときの対処法について解説します。

書類の内容を確認しよう

照会書には「受診した整骨院の名前」「施術日」などが記載されています。

記憶が曖昧な場合でも、整骨院の領収書やメモなどを参考に思い出してみましょう。

書き方に迷ったら整骨院に相談してOK

内容がよくわからない場合、「整骨院に受診照会を書いてもらう」のは基本的にはNGですが、

自分で書けないときは整骨院に相談し、施術日や内容を確認してから記入するようにしましょう。

※照会書は“患者が自分で書く”ことが原則です。

受診照会の返送期限に注意しよう

「気づいたときには返送期限が切れていた…」という方も少なくありません。

その場合でも、できるだけ早く返送することで対応してもらえる可能性があります。

整骨院の受診照会を無視・未返送したらどうなる?リスクを解説

「無視したら何も起こらないでしょ…」と思う方もいるかもしれませんが、放置すると以下のような問題が起きる可能性があります。

- 保険請求が認められなくなる可能性がある

- 整骨院に迷惑がかかる恐れも

- 嘘の記載は絶対にNG

それぞれ説明します。

保険請求が認められなくなる可能性がある

受診照会を返送しないと、整骨院側に対して保険者からの支払いがストップする可能性があります。

その結果、整骨院から患者に自費での支払いを求められるケースもあります。

整骨院に迷惑がかかる恐れも

受診照会が返送されないと、保険者から整骨院に調査が入ることもあります。整骨院全体の信用が下がる恐れがあるため、無視は避けるべきです。

嘘の記載は絶対にNG

「覚えてないし、とりあえず適当に書いた」という方もいますが、

虚偽記載が発覚した場合、不正請求とみなされる恐れがあります。受診照会では、嘘を書かずに、正直に書くのが一番の対策です。

整骨院で保険診療を受けるときに知っておきたい注意点

-

整骨院では慢性疾患(肩こり、疲労)は保険対象外

-

整形外科と併用する場合は必ず申告を

-

領収書や明細書は保管しておくと後から確認に便利

ちなみに、「整骨院で医療費明細書はもらえますか?」という質問も多いですが、

基本的に希望すれば出してもらえるので、保管しておくことをおすすめします。

整骨院の受診照会に関するよくある質問(FAQ)

Q:整骨院の受診照会とは何ですか?

A:保険者が施術内容の妥当性を確認するために送る照会書です。

Q:整骨院の施術内容照会を無視したらどうなる?

A:施術内容照会を無視すると、健康保険の適用が認められず、施術費用を全額自己負担しなければならない場合があります。

この照会は、整骨院で受けた施術が保険の対象かどうかを確認するための重要な手続きです。返送しないままでいると、不正請求と判断されることもあるため、必ず対応しましょう。

Q:整骨院で診断書は出してもらえますか?

A:整骨院では医師ではないため、診断書は出せません。

Q:整骨院の施術内容を覚えていないときは?

A:整骨院に確認し、正確な内容をもとに記入しましょう。

Q:整骨院の受診照会の書き方がわかりません。

A:落ち着いて内容を思い出し、必要なら整骨院に相談して対応しましょう。

整骨院の受診照会は正しく対応すれば心配不要!

整骨院で保険を使って施術を受けた場合、「受診照会」の書類が届くことがあります。これは、あなたを疑っているわけではなく、健康保険制度を適正に運用するための確認作業です。

大切なのは、以下の3点をしっかり守ることです。

-

無視せず、期限内に記入して返送する

-

内容が不明な場合は整骨院に確認する

-

嘘は書かず、正直に対応する

整骨院の受診照会を覚えてない人も、まずは落ち着いて対応してみてください。

そして、これから整骨院を開業しようと考えている方へ──

保険制度や施術内容だけでなく、「院の名前」「立地」「集客」など、開業時には多くの課題がつきものです。

そんなときは、整骨院の開業支援実績1,700件以上を誇る【ジョイパル】に相談してみませんか?

ジョイパルでは、以下のような支援をワンストップで提供しています。

-

人口動態や競合を考慮した開業エリアの選定

-

自己資金や融資を踏まえた資金計画の立案

-

院名・ロゴ・内装デザインのブランディング支援

-

ホームページ・MEO・チラシなどの集客サポート

-

開業当日やその後の運営体制づくりのフォロー

開業に必要なノウハウと実績を持つスタッフが、あなたの整骨院開業をしっかりサポートします。

また、LINEで友だち登録をすると

「開業準備に必要!完璧マニュアル」をプレゼント中です。

https://page.line.me/muh2528a

整骨院や接骨院を経営していると、機器の購入や家賃、チラシの印刷など、さまざまな支出が発生します。

こうした費用の中には「経費」として計上できるものが多くありますが、「どれが経費になるのか?」「何費にすればいいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、整骨院・接骨院で経費として落とせるものを一覧でご紹介します。あわせて、節税に役立つ制度や勘定科目の選び方、領収書の扱い方まで、初めての方でもわかりやすく解説します。

接骨院・整骨院で落とせる経費の具体例

整骨院や接骨院を経営していると、毎月いろいろなお金がかかりますよね。

その中で、仕事に関係する支出は「経費」として処理することができます。

ここでは、どんなものが経費になるのか、具体例をあげながらわかりやすく説明していきます。

たとえば、治療で使う機器やテーピング、チラシを配るための印刷費などは、「仕事のために使ったお金」なので経費にできます。ただし、プライベートで使ったものは経費にできません。「この出費は、整骨院の仕事に必要だったのか?」という点が大事です。

整骨院の開業にかかる初期費用の目安については、「整骨院の開業に必要な費用はいくら?」の記事で詳しく紹介しています。

では、整骨院や接骨院でよくある経費の具体例を紹介します。

施術用機器・ベッド・備品など

電気治療器やベッド、枕、カーテンなど、患者さんに施術を行うために必要な道具は、すべて経費にできます。ただし、価格が10万円を超えるような高額な機器については、「固定資産」として減価償却が必要になることもあるので注意しましょう。

消耗品(テーピング、衛生用品など)

テーピングや包帯、アルコール綿、マスク、手袋などの消耗品も経費に入ります。

毎日使うものなので、しっかり記録しておくのがおすすめです。

ユニフォーム・タオル

施術中に着る白衣やポロシャツ、患者さん用のタオルなども経費にできます。

クリーニング代も対象になります。

家賃・水道光熱費

テナントを借りて整骨院を開いている場合、その家賃や電気代・ガス代・水道代も経費です。

自宅の一部を使っている場合は、「事業に使っている割合」だけを経費にできます(これを「按分」といいますが、後で説明します)。

通信費・広告宣伝費

電話代やインターネット回線の費用、ホームページの運営費なども経費に入ります。また、チラシを作って配布した費用や、SNS広告なども「広告宣伝費」として計上できます。

セミナー・勉強会参加費

施術のスキルアップや経営に役立つセミナーや勉強会に参加したときの参加費・交通費も経費にできます。

車両費(出張施術など)

患者さんの自宅に出張して施術を行う場合、その車のガソリン代・高速代・駐車場代も経費にできます。

もちろん、プライベートのドライブなどと混ざらないように注意が必要です。

たとえば、自宅の一部を施術室として使っている、車を仕事でもプライベートでも使っている、といったケースでは、「何割が仕事用か」をきちんと分ける必要があります。

これを「按分(あんぶん)」と呼びます。

たとえば家賃が10万円で、そのうち半分のスペースを整骨院として使っているなら、5万円だけを経費として計上する、という感じです。

この按分は、感覚ではなく「面積」や「使用時間」など、説明できる根拠があると安心です。

【勘定科目別】整骨院・接骨院の経費分類

経費にできるものがわかっても、「これって何費になるの?」と迷うこと、ありませんか?

ここでは、会計ソフトや確定申告で使う“勘定科目”について、整骨院や接骨院でよく使うものを中心に紹介します。

以下は、整骨院や接骨院を運営するうえで、経費として落とせるものです。

- 消耗品費

- 備品費

- 地代家賃

- 水道光熱費

- 通信費

- 広告宣伝費

- 交際費

- 車両関連費

- 旅費交通費

- 研修費

では、それぞれみていきましょう。

消耗品費

テーピングや衛生用品、文房具など、使いきりのアイテムはここにまとめます。

金額が小さく、繰り返し購入するものが対象です。

備品費

施術ベッドや電気治療器など、ある程度高価で長く使うものは「備品」として記録します。

10万円未満なら「消耗品費」とするケースもありますが、10万円を超える場合は「固定資産」として減価償却が必要になる場合も。

地代家賃

店舗や施術スペースの家賃はここに。自宅の一部を使用している場合は、事業で使っている分だけを按分して計上します。

水道光熱費

電気代・水道代・ガス代などのインフラ系は「水道光熱費」にまとめます。こちらも自宅と併用なら按分が必要です。

通信費

スマホや固定電話、インターネット回線など、連絡やネット利用の費用はこちら。

Wi-Fi代や業務用アプリの通信料も含めてOKです。

広告宣伝費

チラシ、パンフレット、Web広告、看板など、集客のためにかけた費用をまとめます。

交際費

取引先との食事、業界関係者との懇親会など、事業を円滑に進めるための接待費用です。しかし、個人的な飲み会はNGですので注意しましょう。

車両関連費

車で訪問施術に出かけるときのガソリン代・高速代・駐車場代・自動車保険などが対象です。

プライベートでも使う車の場合は、使用割合で按分しましょう。

旅費交通費

電車やバス、タクシーなどでの移動費。

講習会に行くときの交通費や、出張の交通・宿泊費もここに入ります。

研修費

セミナーや講習会の受講費、勉強のための教材費も「研修費」でOKです。

知識や技術の向上を目的としていれば、経費として認められやすいです。

勘定科目ごとの経費処理は、開業後の収入にも影響します。「整骨院の年収はどれくらい?院長の平均年収や売上目標」の記事を参考にして、手元に残る金額もチェックしてみましょう。

勘定科目は、「正確さよりも、一貫性」が大事です。たとえば、ティッシュ代を「消耗品費」にしたなら、今後も同じように分類しておくのがベターです。また、「どれに当てはまるかわからない…」というときは、ざっくり「雑費」にしても問題はありませんが、あくまで一時的な措置と考えましょう。

頻繁に使うものは、早めに勘定科目を統一しておくことで、あとでまとめるときにラクになります。

整骨院・接骨院の節税に役立つ制度

経費をしっかり使うことで、課税される所得を減らせる=つまり節税につながります。

ここでは、整骨院・接骨院の経営者が知っておくと役立つ、節税のやり方や制度を紹介します。

青色申告で65万円控除を活用する

個人事業主として整骨院を開業しているなら、青色申告がおすすめです。きちんと帳簿をつけて、決まった方法で申告すれば、最大65万円の控除が受けられます。

帳簿管理に少し手間はかかりますが、税金がぐっと減るので、ぜひ検討してみてください。

専従者給与の計上

家族に受付や事務を手伝ってもらっている場合、その家族に給料を払うことで、経費として計上できます。これを「専従者給与」といいます。

家族に正しく給料を払えば、自分の所得を減らせるので、結果的に節税になります。

※事前に「専従者給与の届出」が必要なので、税務署で確認しておきましょう。

小規模企業共済・経営セーフティ共済の活用

将来のために積み立てをしながら節税できる制度があります。

- 小規模企業共済:将来の退職金の積立ができる。掛金は全額所得控除。

- 経営セーフティ共済(倒産防止共済):万が一に備えた積立制度。これも全額経費にできる。

どちらも「積み立てながら節税」ができる制度です。

自宅兼事務所の家賃・光熱費の按分

自宅の一部を施術室や事務所として使っている場合、使っている割合に応じて家賃や光熱費を経費にできます。たとえば、「自宅の3割を施術に使っている」なら、家賃の3割を経費にできます。

車両費の活用(ガソリン代、保険料など)

出張施術や講習会に車を使うなら、ガソリン代・車検代・保険料なども経費になります。ただし、プライベートでも使っているなら「仕事で使った分」だけを按分して記録します。

法人化による節税効果

売上や利益が増えてきたら、法人化(会社を設立すること)も視野に入ります。法人にすると、役員報酬などをうまく使って所得を分けることができるので、個人よりも税率を下げられる場合があります。ただし、社会保険の加入や法人税の申告など、手間やコストも増えるため、タイミングや収益とのバランスが大切です。

経費にできる制度以外にも、助成金を活用する方法もあります。詳しくは、「接骨院・整骨院開業の助成金・補助金」を参考にしてください。

患者が医療費控除を申請するために、整骨院側が理解しておくべきこと

整骨院で施術を受けた患者さんから、

「この費用って医療費控除の対象になりますか?」

と質問されることは珍しくありません。

制度としての判断は患者と税務署の領域ですが、整骨院側も最低限の知識と対応の仕方を理解しておくことで、信頼につながります。以下で解説します。

医療費控除は「患者が確定申告で使う制度」

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得税の一部が戻る制度です。

対象になるのはあくまで「治療のため」に必要な医療費で、整体や美容目的の施術などは対象外です。

整骨院で医療費控除の対象になる施術

柔道整復師が行う施術でも、すべてが医療費控除になるわけではありません。

対象になるには、以下の条件を満たす必要があります。

-

捻挫・打撲・骨折・脱臼など、治療目的の施術であること

-

医師の同意がある施術(保険適用対象の場合が多い)

-

日常生活で発生したケガに対する施術(スポーツ中のケガなど)

一方で、疲労回復、姿勢矯正、美容目的のマッサージなどは対象外です。

参考

整骨院側が対応すべき3つのポイント

① 領収書に「施術内容・部位」を明記する

医療費控除の申請では、施術の内容や目的が“治療目的”であることがわかる記載があると、患者側がスムーズに申請できます。

【記載例】

令和◯年◯月◯日

施術内容:右足関節捻挫に対する施術(柔道整復)

施術費:3,300円(税込)

② 明らかに対象外のサービスは説明を添える

たとえば、骨盤矯正や美容マッサージなどを行った場合は、

「本施術は医療費控除の対象外です」とひと言添えておくと親切です。

③ 相談を受けたら「最終的な判断は税務署へ」と案内する

整骨院側で「これは控除できますよ」と確定的に伝えることは避けましょう。

あくまで参考として伝えたうえで、最終判断は税務署や税理士に確認いただくよう案内するのが安心です。

整骨院側が医療費控除について最低限の知識を持ち、

患者に対してわかりやすく説明したり、適切な領収書を発行することで、

「この院は信頼できる」と感じてもらえる機会にもなります。

制度の枠組みを押さえつつ、無理のない範囲で対応するようにしましょう。

整骨院・接骨院の節税は専門家への相談しよう

節税については、ある程度自分で調べてできる部分もありますが、税理士に相談するとより安心です。

ここでは、税理士に頼むメリットや、気をつけたいポイントを紹介します。

節税のアドバイスがもらえる

「この支出は経費にできるのか?」「家族に給料を出すにはどうしたらいいか?」など、迷ったときにすぐ聞けるのが最大のメリットです。

税理士は税金のプロなので、法律に基づいた正しい方法で節税できるようアドバイスしてくれます。

確定申告がスムーズ

自分で申告しようとすると、帳簿の付け方や計算ミスに悩むこともありますよね。

税理士に任せれば、書類の作成から申告まで代行してくれるので、安心して本業に集中できます。

将来の法人化も相談できる

売上が伸びてきたら、「そろそろ法人化した方がいい?」という悩みも出てきます。

税理士なら、収益や費用のバランスを見ながら、法人化のタイミングを一緒に考えてくれるので、経営の強い味方になります。

税理士に頼むには、毎月の顧問料や申告料がかかります。しかし、その費用以上に節税メリットが大きいこともよくあります。たとえば、ミスで本来より多く税金を払っていたり、使える控除を見落としていたりすると、それだけで何万円も損してしまうことも…。

「本当に必要な支出かどうか?」を相談できる相手がいるだけでも、経営がぐっとラクになります。

税理士というと「お金持ちの経営者が使うもの」と思われがちですが、個人の整骨院でも十分活用できます。特に、開業したばかりの方や、売上が伸びてきた方には、トラブルを防ぐためにも強い味方になります。

困ったときは、一度無料相談してみるだけでも価値がありますよ。

整骨院・接骨院の開業ならジョイパルが徹底サポート

整骨院・接骨院の経営では、経費の知識を持っているかどうかで、手元に残るお金が大きく変わります。仕事に関係する支出をしっかり経費として計上し、節税制度もうまく使えば、無駄な税金を減らすことができます。

整骨院・接骨院の開業や経営では、「何を経費にできるか?」「どこまで節税できるのか?」という悩みだけでなく、そもそも開業までにやるべきことが多すぎて不安になる方も多いのではないでしょうか。そんな時は、開業支援実績1,700件以上のジョイパルにご相談ください。

ジョイパルでは、LINEを通じて、整骨院の開業準備に役立つ情報をわかりやすく配信しています。

- 「どんな場所で開業すれば失敗しにくい?」

- 「自己資金はいくら必要?」

- 「内装や広告ってどうやって準備すればいい?」

といった疑問にも、専門スタッフが親身にアドバイスいたします。

さらに、ジョイパルではこんなサポートもご用意しています。

- 商圏分析や立地選びのサポート

- 物件紹介・内装デザインのご提案

- 開業資金計画や融資サポート

- ホームページやチラシの集客支援

- 採用・スタッフ教育・オペレーション整備支援

これから整骨院の開業を目指す方が、「開業してよかった!」と思えるよう、実践的で現場目線のサポートをお届けしています。

まずはLINEに登録して、気軽に情報を受け取ってみてください。

「整骨院で回数券を勧められたけど、買って大丈夫かな?」 「クーリングオフってできるの?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

接骨院・整骨院では、複数回の施術をまとめてお得に受けられる「回数券」を販売しているところもあります。 しかし、その一方でトラブルも少なくなく、国民生活センターにも多くの相談が寄せられています。

この記事では、接骨院・整骨院で回数券を購入する際に気をつけたいポイントを、法律面や実際の相談事例を交えてわかりやすく解説します。

「LINEで友だち」登録をしていただければ、「開業準備に必要!完璧マニュアル」をプレゼント

https://page.line.me/muh2528a

接骨院・整骨院の回数券の仕組みと勧められる理由

接骨院・整骨院の回数券とは、あらかじめ複数回分の施術料金を支払うことで、1回あたりの施術費用を割安にできる制度です。

よくある仕組みの例

-

1回5,000円の施術を、5回分20,000円(1回あたり4,000円)で提供

-

使用期限:3〜6ヶ月の有効期限が設定されている場合が多い

なぜ回数券を勧められるの?

継続的な通院が必要なケースでは、患者側にとってもお得であり、院側としても安定した収益確保につながるためです。

しかし、一見メリットが多いように感じますが、購入後のトラブルが増えているのも事実です。

整骨院の回数券でよくあるトラブルと実例についても、確認してみましょう。

接骨院・整骨院の回数券でよくあるトラブルと実例

国民生活センターなどに寄せられた相談をもとに、代表的なトラブル例を紹介します。

【整骨院】腰痛で回数券を購入。未使用分を払い戻ししてほしい。

回数券の払い戻しは原則として約款などの定めに従うことになります。

ただし、「一切返金できない」など、消費者の利益を一方的に害する内容は無効と判断される可能性があります。

また、約款がない場合でも、自己都合であっても事業者と合意すれば解約が可能です。

引用元:国民生活センター|整骨院の回数券、未使用分の払い戻しについて

【整体院】腰痛で長期の『通い放題コース』を契約。解約したい。

解約条件は原則として約款等の定めに従うことになります。

ただし、「一切返金できない」など消費者の利益を一方的に害する条項は、無効となる可能性があります。

また、約款等がなくても、自己都合であっても事業者と合意すれば解約が可能です。

引用元:国民生活センター|整体院の通い放題コース、解約について

-

また、「強引な勧誘により断れず、気づいたら購入していた。」「通えなくなったのに返金に応じてもらえない」「有効期限についての説明がなく、使用できなかった」などのトラブルを避けるためには、契約時に内容をしっかり確認することが重要です。

接骨院・整骨院の回数券に関する法律とルール

接骨院・整骨院で販売される回数券は、原則として「クーリングオフ」の対象外とされています。

クーリング・オフとは、契約後一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

しかし、あらゆる契約に適用されるわけではなく、自ら出向いた接骨院や整体院での回数券の購入については、基本的には適用されません。

自ら店舗に出向いて契約した場合、特定商取引法の対象にはならず、クーリング・オフ制度も適用されません。

また、契約書面の交付義務も課されていないため、注意が必要です。

引用元:横浜市消費生活総合センター|整体やマッサージの回数券|相談したい

ただし、以下のような場合には返金対応や行政指導の対象となる可能性があります。

クーリングオフが可能となるケース

-

訪問販売・電話勧誘販売など、特定商取引法に基づく契約方法の場合

-

明らかな誇大広告や虚偽説明があった場合

解約や返金のポイント

-

契約書面に返金・解約の可否や条件が明記されているか

-

使用前・未使用分のみ返金可能なルールが設定されていることが多い

契約前に書面や口頭での説明内容をきちんと確認しておきましょう。

接骨院・整骨院の回数券トラブルを防ぐチェックポイント

購入を検討する際には、以下の点を確認しましょう。

-

有効期限や返金条件は明記されているか

-

契約書や領収書はきちんともらえているか

-

内容に納得できるまで契約しない

-

勧誘が強引だと感じたらその場で断る勇気も大切

もしもトラブルに巻き込まれてしまった場合は、早めに第三者機関へ相談しましょう。

以下は、相談窓口の例です。

契約書やメール・録音などは、重要な証拠となります。

【整骨院側】回数券を有効活用してリピーターを増やそう

整骨院や接骨院の経営では、回数券をうまく活用することで、売上の安定やリピート率の向上が期待できます。ただし、提案方法を間違えるとトラブルやクレームにつながることも。

ここでは、経営に役立つ回数券の使い方を3つの視点で解説します。

継続施術が必要な患者さんにだけ提案する

誰にでも無差別に回数券を勧めるのではなく、継続施術が必要な方に絞って提案するのがポイントです。

たとえば、以下のようなケースです。

-

慢性腰痛や肩こりなど、一定期間の通院が前提の症状

-

交通事故後のリハビリや定期メンテナンスを希望するケース

「あと何回通えば改善が期待できるか」を伝えることで、納得感のある提案が可能です。

無理に販売しようとすると「買わされた」と感じさせてしまうので注意しましょう。

期限・返金ポリシーを明示してトラブルを防ぐ

回数券を導入する際は、トラブル防止のためのルールづくりが非常に重要です。

-

有効期限を明記する(例:購入から6か月以内)

-

払い戻しの可否や手続き方法を説明する

-

契約内容を記した同意書を患者さんに渡す

これらの対応をしていないと、後から「聞いていなかった」「返金してほしい」といったトラブルが発生することも。

国民生活センターも、「一切返金しない」という条項は消費者の利益を害し、無効となる可能性があるとしています。

信頼関係を築くためにも、説明責任をしっかり果たすことが回数券運用の基本です。

集客施策と組み合わせて初回成約率アップを狙う

回数券は、初回の来院時に患者さんに渡して、リピートしてもらうために活用します。

たとえば、以下のようなアプローチを行い、一度きりの来院を防ぎ、通院の習慣化へとつなげることができます。

-

「3回体験パック」「お試し3回券」など低価格の短期コースを設ける

-

チラシやWeb広告に「継続するならお得!」と明記する

-

初回問診時に、コース継続でのメリットを丁寧に案内する

ただし、あくまでも「選択肢のひとつ」として提案するのが原則です。

押し売りと思われないよう、あくまで患者さんの意思を尊重しましょう。

回数券は、使い方次第でリピーターを増やすことができ、健全な経営と、整骨院を運営している自身の年収を安定させる手段の1つです。

患者さんとの信頼関係を第一に考えた回数券の運用を心がけましょう。

整骨院の開業を考えているなら「ジョイパル」に相談してみませんか?

整骨院や接骨院の経営では、回数券の設計や運用ルールの作り方ひとつで、売上や信頼に大きな差が出ます。

とはいえ、法的リスクや患者対応まで考慮した導入は、初めての方にはなかなか難しいものです。

そこでおすすめなのが、整骨院の開業支援実績1,700件以上を誇る「ジョイパル」です。

整骨院の開業の流れについて知りたい方は、別記事で解説しています。

ジョイパルでは、

-

集客につながるチラシ・ホームページ作成支援

-

自費施術や回数券のメニュー構成サポート

-

内装・立地・資金調達・申請手続きまでトータルサポート

など、開業から運営まで幅広く支援しています。

「患者さんに信頼される整骨院をつくりたい」「開業しても、整骨院に患者が来ない・集まらないのではと心配である」

「回数券や自費メニューで安定経営を目指したい」

そんな方は、ぜひ一度ジョイパルにご相談ください。

あなたの整骨院づくりを、経験豊富な専門チームが全力でサポートします。

→ 整骨院の開業についてジョイパルに相談する

「LINEで友だち」登録をしていただければ、「開業準備に必要!完璧マニュアル」をプレゼント

https://page.line.me/muh2528a

以上、接骨院・整骨院の回数券に関する記事でした。

ジョイパルでは、このような質問をよくいただきます

| Q1 | 接骨院、接骨院の開院を検討中だけど、どこで開業するとよいでしょうか? |

|---|---|

| Q2 | 医療機器の購入を検討しているのですが・・・ |

| Q3 | 費用対効果の高い医療機器について聞きたいです! |

| Q4 | 中古医療機器の購入を考えているのですが・・・ |

| Q5 | 今まで以上に 患者さんの集客を考えていますが、どうすれば良いですか? |

| Q6 | 店舗を 患者さんが利用しやすいようにリフォームしたいのですが・・・ |